1. Einführung: Warum Druck nicht zum Erfolg führt

Viele Kinder und Jugendliche stehen heute unter starkem Leistungsdruck – sei es durch hohe schulische Anforderungen, Erwartungen der Eltern oder die hohen Erwartungen an sich selbst. Auch der Vergleich mit Gleichaltrigen ist üblich und bringt Kinder und Jugendliche unter Druck. Doch anstatt die Kinder und Jugendlichen zu motivieren, blockiert dieser Druck oft ihre Entwicklung und Lernfreude. Mir begegnet dies in der Lerntherapie häufig. Deswegen möchte ich dies hier als Thema aufgreifen.

Lernen unter Druck

Stress und Druck sind schlechte Lernbegleiter, da sie Auswirkungen auf die Fähigkeit des Gehirns haben, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Dieser Effekt ist in der Schule häufig zu beobachten. Das Zuhause Gelernte kann bei Klassenarbeiten nicht mehr abgerufen werden. Es fällt schwerer, sich zu konzentrieren, Informationen zu speichern und abzurufen oder kreative Lösungen zu finden.

Negative Konsequenzen von Leistungsdruck

- Verminderte Lernfähigkeit: Unter Druck werden Denkprozesse starr und Kinder und Jugendliche neigen dazu, Fehler zu wiederholen, anstatt aus ihnen zu lernen.

- Angst und Selbstzweifel: Ständiger Druck kann zu Versagensängsten führen, die das Selbstbewusstsein und die intrinsische Motivation massiv beeinträchtigen.

- Verlust von Neugier und Freude am Lernen: Ein übermäßiger Fokus auf Leistung lässt wenig Raum für kreatives Denken oder das Erkunden neuer Themen, die außerhalb des schulischen Unterrichtsstoffes liegen.

- Physische Symptome: Druck kann sich auch körperlich zeigen – etwa durch Schlafprobleme, Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen, die bei vielen Schulkindern beobachtet werden.

Was bedeutet das für Kinder und Jugendliche?

Statt ihre Leistungen zu verbessern, bewirkt Druck häufig genau das Gegenteil: Er sorgt für Rückzug, Blockaden und eine Abwärtsspirale aus Enttäuschung und Hilflosigkeit.

In der Lerntherapie geht es gerade darum, die individuellen Stärken und Ressourcen von Kindern und Jugendlichen zu entdecken und anzuerkennen sowie ohne Druck zu lernen. Damit diese positive Entwicklung nachhaltig wirken kann, ist es entscheidend, dass diese Anerkennung und Wertschätzung auch von den Familien aktiv gelebt und unterstützt werden.

2. Was ist Lerntherapie?

Definition und Zielsetzung

Lerntherapie ist ein ganzheitlicher Ansatz, der weit über die reine Vermittlung von Wissen hinausgeht. Sie konzentriert sich auf Kinder und Jugendliche, die an spezifischen Lernschwierigkeiten wie Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) oder Dyskalkulie leiden, und berücksichtigt dabei auch deren emotionale und soziale Herausforderungen. Ziel der Lerntherapie ist es, die individuellen Fähigkeiten der Lernenden zu stärken und ihnen Strategien an die Hand zu geben, um ihre schulischen und persönlichen Hürden erfolgreich zu meistern. Dabei steht weniger die kurzfristige Leistungsverbesserung, sondern vielmehr die nachhaltige Entwicklung von Selbstvertrauen, Resilienz und Lernkompetenzen im Vordergrund.

Unterschied zur Nachhilfe

Während Nachhilfe in der Regel darauf abzielt, Wissenslücken zu schließen und kurzfristig bessere schulische Leistungen zu erzielen, setzt Lerntherapie auf eine langfristige und tiefgreifende Unterstützung. Sie geht den Ursachen der Lernprobleme auf den Grund und integriert psychologische, pädagogische und therapeutische Ansätze.

Ein Beispiel: Ein Kind mit LRS hat nicht nur Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben, sondern oft auch mit einem geringen Selbstbewusstsein oder der Angst vor dem Versagen. Die Lerntherapie setzt hier an, indem sie das Kind nicht nur fachlich fördert, sondern auch seine emotionalen Blockaden abbaut und sein Selbstwertgefühl stärkt. Dies unterscheidet sie grundlegend von der Nachhilfe, die sich auf das Erklären und Wiederholen von Lerninhalten konzentriert.

3. Wie Lerntherapie hilft: Ein neuer Weg zu mehr Selbstvertrauen

Individuelle Diagnostik

Jede Lerntherapie beginnt mit einer genauen und individuellen Diagnostik. Ziel ist es, die spezifischen Herausforderungen und Stärken eines Kindes zu identifizieren. Dabei werden nicht nur schulische Leistungen analysiert, sondern auch emotionale und soziale Faktoren betrachtet, die das Lernen beeinflussen können. Durch den Einsatz von standardisierten Tests, Beobachtungen und Gesprächen mit Eltern, Lehrern und dem Kind selbst wird ein umfassendes Bild gewonnen. Diese ganzheitliche Diagnostik bildet die Grundlage für die Entwicklung eines maßgeschneiderten Therapieplans. In meiner Praxis selbst führe ich nur eine informelle Diagnostik durch, da die Kinder und Jugendlichen bereits mit standardisierten Tests zu mir kommen. Wichtig zu wissen ist, dass neben den standardisierten Tests zur Rechtschreibung, Lesen oder Rechnen auch immer eine Intelligenzdiagnostik durchgeführt wird, damit die Diagnosen aussagekräftig sind.

Stärkenorientierter Ansatz

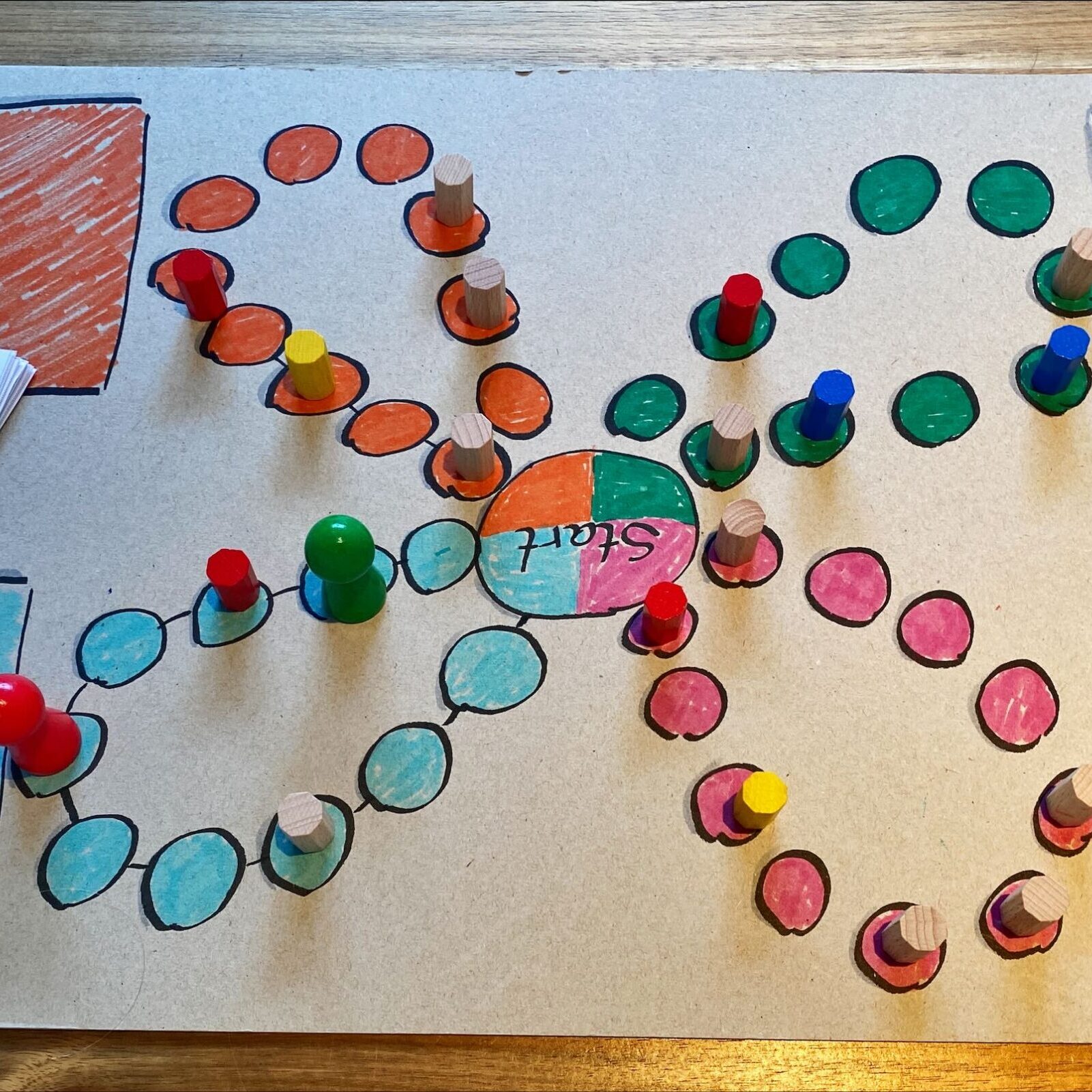

Der Fokus der Lerntherapie liegt auf den Stärken des Kindes. Anstatt sich ausschließlich auf Defizite zu konzentrieren, werden vorhandene Fähigkeiten gefördert und ausgebaut. Dies stärkt nicht nur die fachlichen Kompetenzen, sondern auch das Selbstvertrauen der Lernenden. So kann etwa ein Kind mit LRS durch kreative Übungen zur Sprachförderung oder durch spielerisches Training in einem Bereich, in dem es bereits Erfolge erlebt hat, motiviert werden. Durch diesen Ansatz erleben die Kinder Erfolgserlebnisse, die sie ermutigen, auch an schwierigen Themen dranzubleiben.

Integration von Eltern und Lehrern

Eine erfolgreiche Lerntherapie bezieht alle Beteiligten – das Kind, die Eltern und oft auch die Lehrer – aktiv mit ein. Eltern werden unterstützt, eine positive Lernumgebung zu schaffen und ihre Rolle als Motivatoren wahrzunehmen. Gleichzeitig wird mit Lehrkräften zusammengearbeitet, um den schulischen Alltag besser an die Bedürfnisse des Kindes anzupassen. In der Praxis freue ich mich sehr, wenn die Eltern eigenverantwortlich und kooperativ mit den Lehrern zusammenarbeiten. Manchmal geht dies leider nicht (mehr), dann findet der Austausch direkt mit den Lehrern statt.

4. Praktische Beispiele: Geschichten aus der Lerntherapie

Philia: von Rechenfrust zur Rechenlust

Philia kam zu mir aufgrund einer diagnostizierten Rechenschwäche und eines damit verbundenen sehr niedrigen Selbstbewusstseins im Bereich Mathematik. Sie traute sich das Rechnen in keinerlei Hinsicht zu und vermied es, Aufgaben zu lösen. Durch das schrittweise Erarbeiten von Mengenverständnis und den Grundlagen von Zahlen und Stellenwerten entwickelte sie ein wachsendes Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Mit gezielt spielerischen und kreativen Aufgabenstellungen entdeckte Philia nicht nur Freude am Rechnen, sondern baute auch ihr Selbstbewusstsein kontinuierlich auf. Am Ende der Lerntherapie war sie nicht nur eine sichere Rechnerin, sondern auch stolz auf ihre neu gewonnene Stärke in Mathematik.

Felix: der Weg aus der Frustration

Felix, mittlerweile stolzer Absolvent des Realschulabschlusses, hatte mit einer diagnostizierten ADHS und einer isolierten Rechtschreibschwäche zu kämpfen. Er kam in der 4. Klasse zu mir, und wir arbeiteten über einen längeren Zeitraum intensiv zusammen. Sein Intelligenzniveau lag im oberen Bereich, insbesondere seine mathematischen Fähigkeiten waren außergewöhnlich. Er erkannte jedoch früh, dass seine schriftlichen Leistungen hinter denen seiner Mitschüler zurückblieben, was ihn frustrierte und auch zu Herausforderungen mit seinen Schülern führte.

Aufgrund seiner ADHS fiel es ihm schwer, ruhig und konzentriert zu arbeiten, da er dazu neigte, Aufgaben hastig abschließen zu wollen. Zu Beginn fokussierten wir uns auf die Schreibmotivation und den Umgang mit seiner Rechtschreibschwäche – ein mühsamer, aber lohnender Prozess. Erst später war er bereit, an einer lesbaren Handschrift zu arbeiten.

Durch die kontinuierliche Unterstützung lernte Felix, seine Rechtschreibschwäche anzunehmen und geschickt zu kompensieren. Heute meistert er seine schriftlichen Aufgaben souverän. Neben seinen Fortschritten im Schreiben war es bemerkenswert, wie sehr sich sein Selbstbewusstsein entwickelte. Trotz der Herausforderungen konnte Felix seine sonst hervorragenden schulischen Leistungen, speziell in Mathematik, bewahren und sogar weiter ausbauen.

5. Was wir aus Beispielen mitnehmen können

Die Geschichten von Philia und Felix zeigen eindrucksvoll, wie entscheidend ein individueller, stärkenorientierter und wertschätzender Zugang zum Lernen ist. Lerntherapie ist kein schneller „Reparaturversuch“, sondern ein bewusster Weg, auf dem Kinder und Jugendliche neue Lernwege entdecken und dabei Selbstvertrauen und Resilienz entwickeln. Dabei sind Geduld, Verständnis und eine enge Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten zentrale Elemente des Erfolgs.

Fazit: Lernen braucht Vertrauen – nicht Druck

Lernen ist ein zutiefst persönlicher Prozess. Er gelingt nicht durch mehr Druck oder ständige Vergleiche, sondern durch die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, Zugehörigkeit und Akzeptanz. Die Lerntherapie schafft dafür den Raum – mit Zeit, Ruhe und einer Haltung, die Kinder und Jugendliche nicht auf ihre Schwierigkeiten reduziert, sondern in ihrer ganzen Persönlichkeit sieht. So können sie über sich hinauswachsen, Schritt für Schritt – mit Mut, Freude und Vertrauen.

Du wünschst dir mehr Informationen, schaue gerne bei meinem Instagram oder Facebook-Profil vorbei!